Bild 1 BAmeSz01.jpg Amethystsonne von Schlottwitz/Sachsen. Kleine halbe Qarzsonnen links weisen darauf, dass die linke dunkelrote Hämatitlage eine Basislage sein kann. Das Bild wäre um etwa 75 Grad nach links zu drehen, um die wahrscheinliche Ursprungslage zu erhalten. Achtung: Wird als Familienerinnerung voraussichtlich nicht abgegeben.! Bearbeitungsdatum: 12.03.2005 |

Bild 2 BAmeSz02.jpg Um einen runden (rechts) und einen unregelmäßigen Kern (links) ordnen sich Quarz und Amethyst radialstrahlig an. Bearbeitungsdatum: 12.03.2005 |

Bild 3 BAmeSz03.jpg An diesem Kern ist zu erkennen, dass die hier die radialstrahlige Orientierung schon nahe an einem kleinen Kern zentrumsnahe beginnt. Bearbeitungsdatum: 12.03.2005 |

Bild 4 BAmeSz04.jpg Eine andere Amethystsonne von Schlottwitz, deren Kern an dieser Bruchstelle rauh, gesteinsartig wirkt. Bearbeitungsdatum: 12.03.2005 |

Bild 5 BAmeSz05.jpg An der anderen und angeschliffenen Bruchseite ist der Kern glasig und enthält kleine schwimmende Porphyreinschlüsse. Bearbeitungsdatum: 12.03.2005 |

Bild 6 BAmeSz08.jpg Quarzsonnen, in der kernfolgenden Schale schwach nach Amethyst, vom Erosionsgraben am linken Müglitzhang westlich der Neumannmühle. Links ist ein quarzitischer Kern mit dunklem Rand sichtbar. Darauf folgen zwei dickere Quarzschalen in der sonnenförmigen Quarzausbildung. Funddatum: 5.2.2008 Fotodatum: 5.7.2011 |

Bild 7 BAmeWd01.jpg Amethyst von Wiesenbad, faserig-strahlige Struktur zeigt sich bereits nahe der Basis, verschieden stark entwickelte Strahlenbündel bilden sich in Quarz und Amethyst gleichermaßen ab. Das weist darauf hin, dass die strahlige Struktur schon vor der Mineralisierung bestand. |

Bild 8 BAmeWd02.jpg Die oberen Pfeile weisen auf stärker entwickelte Kristallspitzen, die unteren Pfeile zeigen auf zugeordnete Bereiche im kryptokristallinen Teil,die durch kompaktere, glasige Ausbildung auffallen. Der strahlige Durchlauf dieser Bereiche durch lagige Abgrenzungen kann durch den Wuchs von Algentangen und nachträgliche Mineralisierung erklärt werden. Die Bereiche höherer Quarze bildeten vor der Verkieselung kugelige Buckel wie bei Achat. |

Bild 9 BAmeWd03.jpg Im Abstand von ungefähr 5 mm weist der faserige Quarz lagige Markierungen auf, die durch Kontrastverstärkung besser sichtbar sind. Möglicherweise handelt es sich dabei um den Tageszuwachs des Algentanges. |

Bild 10 VAmeSz06.jpg Schlottwitzer Amethyst, in einer milchigen Decklage, die die Amethystspitzen kristallkonform umkleidet, sind Chondren enthalten (helle Höfe um dunklere Kerne). |

Bild 11 BAmeSz07.jpg Wirrer Schlottwitzer Amethyst, rechts rundköpfige Ausbildung. Im oberen Teil des Stückes herrscht mehr eine chondritische Ausbildung mit Hämatitanteilen vor. Funddatum: 15.4.1984 |

Für die Schlottwitzer Amethystsonnen wird hier die Erklärung gegeben, dass es sich ursprünglich um kugelige, radialstrahlige und teilweise mehrschalige Aggregate von Algentangen analog zur Kugelkohle von Duisburg-Meiderich handelt. Nach Verkieselung bilden sich die radialstrahligen Amethyste aus. Scheinbare Gesteinskerne bestehen aus phycodisch durchwachsenem Sediment, um das radialstrahlige Algenkugeln wuchsen. Je nach Gehalt an Algentangen, hoher Gehalt ergibt kieselige Kerne, geringerer Gehalt ergibt gesteinsartige Kerne sind die Gesteinscharaktere der Kerne ausgebildet. Auch der Strukturcharakter der Kerne, wie gneisartig, porphyrartig, greisenartig, hämatitisch oder kieselig-homogen, hängt davon ab, aus welchen Teilbereichen der Lagune der jeweilige Kern als Sedimentbruchstück mit Algengehalt eingespült wurde. |

| Für den vorgestellten Amethyst von Wiesenbad wird hier die Erklärung gegeben, dass es sich ursprünglich um schichtige Aggregate von Algentangen handelt. Dabei sind bereichsweise an der unteren Basis verschieden wüchsige Individuen beteiligt, wodurch das vertikale Durchgreifen strahliger Strukturen entsteht. Die lagige Feingliederung der dickeren Quarzlage, mit der Vermutung, dass es sich möglicherweise um Tageszuwächse handelt, ermöglicht mit Unterschieden der Lagen die Spekulation, dass vielleicht sogar wie bei großen Kugelbildungen im oolithischen Eisenerz von Wittmannsgereuth Bewölkungsverhältnisse verschiedener aufeinanderfolgender Tage ablesbar sein könnten. Eine dichtere, hier im Bild dunklere und glasigere Ausbildung des Quarzes könnte auf geringere Sonneneinstrahlung zurückzuführen sein. |

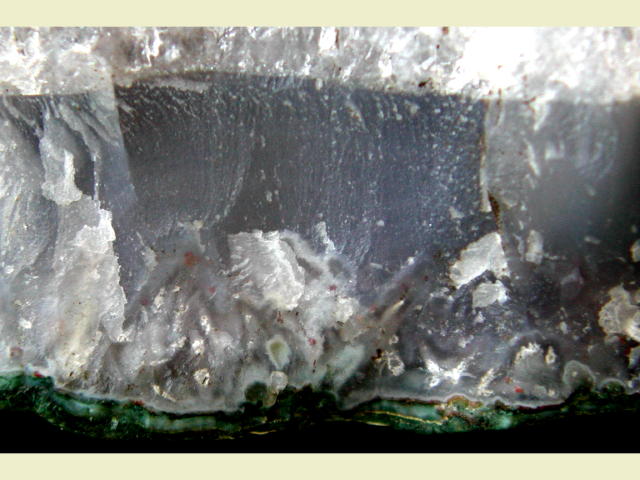

Bild 12 BAmeBn01.jpg Amethyst aus Brasilien. Nicht die Amethystkristalle, sondern die unterste grüne Basisschicht und die darüberliegende graue kryptokristalline Quarzschicht offenbaren die phycodische Genese. Fotodatum: 19.1.2001 Bearbeitungsdatum: 21.1.2009 |

Bild 13 BAmeBn02.jpg Gelegentliche kleine kugelige Bildungen und vereinzelte Chondren geben den ersten Hinweis auf die Beteiligung von Algentangen. Fotodatum: 19.1.2001 Bearbeitungsdatum: 21.1.2009 |

Bild 14 BAmeBn03.jpg Dieses Bild zeigt die gleiche Stelle wie Bild 13, durch andere Beleuchtung werden Faserstrukturen besser sichtbar. Pinselartige Faserbüschel liegen über von der Basis schräg aufsteigenden Stielchen. Die Faserbüschel und ihre gegenseitigen Abgrenzungen und Behinderungen zeigen unmittelbar den Wuchs der Algen an. Auch zwischen den Fasern sind kleine Chondren eingeschlossen und zusammen mit den Büscheln verkieselt. Fotodatum: 19.1.2001 Bearbeitungsdatum: 21.1.2009 |

Bild 15 BAmeBn04.jpg Amethyst aus Brasilien mit knolliger Basis in Achacht. Auch der knollige Achat weist auf die Biogenese aus Algentangen. Fotodatum: 24.01.2009 |

Bild 16 BAmeBn05.jpg Basisfläche eines anderen brasilianischen Amethyststückes. Für die brasilianischen Amethyste sind grüne Basislagen typisch. Hier finden sich Abdrücke kleiner kugeliger Bildungen und Chondren, die die Biogenese bestätigen. Fotodatum: 24.01.2009 |

Bild 17 BAmeBn06.jpg Links im Bild Achatlagen, zum Teil über halbkugeligen Bildungen. Fotodatum: 24.01.2009 |

Bild 18 BAmeBn07.jpg Auf der zum Bild 17 gehörenden grünen Basislage sind halbkugelige Abdrücke von kleinen Kugelbildungen der Algentange sehr deutlich. Fotodatum: 24.01.2009 |

Bild 19 BAmeBn08.jpg Amethyst- und Quarzsonnen um schalige Kerne. Rio Grande do Sul, Brasilien. Exponat Deutsches Bergbau-Museum Bochum. Die schaligen Kerne mussten schweben, um allseitige Umkleidung mit Quarz zu ermöglichen. In hydrothermaler Lösung würden sie absinken und keine geschlossene Umwachsung zulassen. Algenkügelchen schweben im Wasser und umgeben sich allseitig mit Neuwuchs. Die Aggregate verkieselten und kristallisierten als Quarz und Amethyst. Als Benennung wäre Quarz-Amethyst-Platte zutreffender. Das Schriftfeld ist hier im Bild versetzt und tiefer eingefügt worden. Foto: 8.5.2011, Bearbeitung: 26.7.2011 |

Bild 20 BAmeMd01.jpg Im Abraum des stillgelegten Uranbergbaues von Menzenschwand im Schwarzwald finden sich Quarz und Amethyst, die der Ausbildung in Schlottwitz ähnlich sind. Kernchondren im unteren Bildbereich und Schichtsäume an den Kappen der Amethystkristalle belegen die Bildung durch Verkieselung von Algentangen. Funddatum: 21.7.1993 Fotodatum: 22.01.2009 |

Bild 21 BAmeMd02.jpg Bereich mit etwa sternförmiger Amethystausbildung (rechts von der Bildmitte) ähnlich zu den Amethystsonnen von Schlottwitz. Auch hier im unteren Bildbereich Chondren. Die phycodische Genese des Amethysts in Menzenschwand ist auch durch Strukturen nachgewiesen, die sich im Quarz von Menzenschwand zeigen. Dazu tritt in Menzenschwand auch biosedimentärer Achat auf und die Umgebung der Lagerstätte führt Augengneis mit biosedimentären Quarzaugen. Funddatum: 21.7.1993 Fotodatum: 22.01.2009 |